Milan Kundera e la cultura europea. Un dialogo

C’è qualcosa negli scrittori dell’Est europeo, che hanno vissuto sotto i vari regimi comunisti, che li rende unici

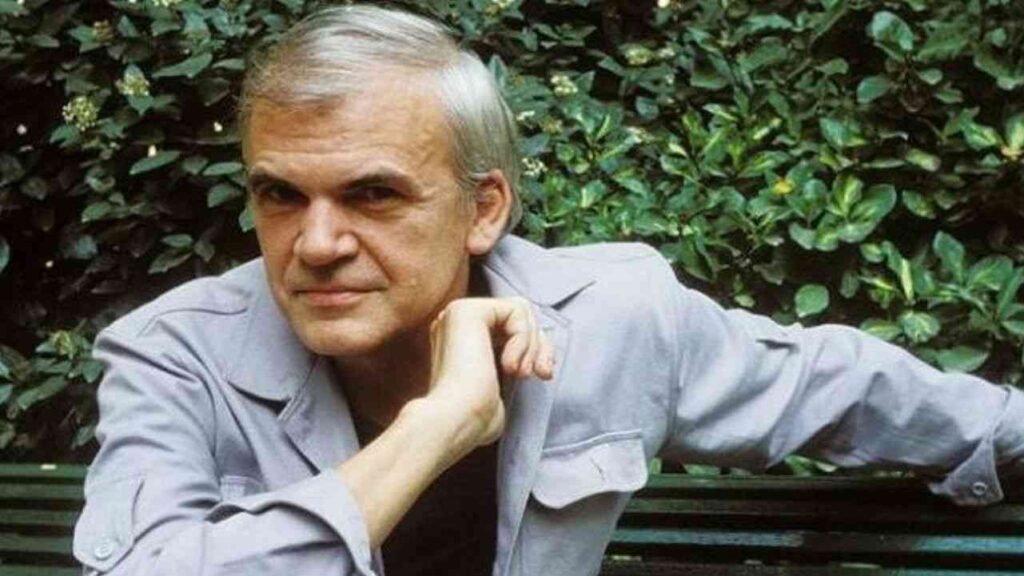

Milan Kundera, scrittore, poeta e saggista nato a Brno il 1° aprile 1929

Tra le molte forme assunte dall’anima europea in duemila e cinquecento anni di storia e tradizione, il romanzo riveste un ruolo particolare, almeno per l’epoca moderna e contemporanea. Scrittori come Goethe, Stendhal o il nostro Alessandro Manzoni, hanno dimostrato che quello del romanziere è uno sguardo totale sul mondo, che non ha nulla da invidiare a quello del filosofo.

Romanzieri contemporanei come Kafka, Joyce, Proust e Musil hanno trasformato la narrazione in un atto assoluto di conoscenza, in una sfida al mondo in grado di reggere il confronto con la scienza.

Fino agli ultimi decenni del secolo scorso, la cultura del romanzo ha retto bene la sfida nei confronti di un mondo sempre più preda dello sviluppo tecnologico e delle logiche di mercato. Lo dimostrano i nostri Gadda, Calvino, Sciascia, Natalia Ginzburg, Alberto Arbasino, solo per citarne alcuni. Poi la logica totalizzante dell’industria culturale ha soffocato uno dei frutti più alti del genio europeo. La fruibilità, la commerciabilità, la scrittura giornalistica hanno consegnato il romanzo prima al cinema e poi ai social network.

Sotto una cappa d’acciaio

In questo clima di decadenza, è possibile dire che Milan Kundera (Brno, 1929) ha cavalcato gli ultimi frutti della grandezza. C’è qualcosa, negli scrittori dell’Est europeo che hanno vissuto sotto i vari regimi comunisti della seconda metà del Novecento, che li rende unici. Basti pensare a Brodskij, Miłosz, V. Grossman, W. Szymborska, oltre che a Kundera e ai classici Achmatova, Pasternàk, Solženicyn. Una malinconia che non ha termini di paragone, analogamente agli scrittori mitteleuropei della prima metà del Novecento.

Quasi che il totalitarismo comunista avesse aguzzato, in modo straordinario, l’ingegno di chi ancora voleva pensare e scrivere metafisicamente. Quasi che esistere e pensare sotto una cappa di acciaio, mobilitasse le risorse e le energie, li rendesse vigorosi e solidi e, allo stesso tempo, straordinariamente poetici.

Non è una condizione facile da comprendere per chi, come noi italiani ed europei siamo cresciuti sotto la coperta, tutto sommato leggera, della cultura del liberismo americano. Ci vogliono opere come “Le origini del totalitarismo” (1951) di Hannah Arendt o “La mente prigioniera” (1953) dello stesso Miłosz – entrambe cresciute sotto l’ala protettiva di Karl Jaspers che, al contrario di Heidegger, aveva il tema del totalitarismo molto a cuore – per capire cosa volesse dire vivere allora. Ossia, sotto il regime di un Partito che rivendicava di avere “mille occhi”, come purtroppo disse Bertolt Brecht.

Andare alla radice

I romanzi di Kundera sono carichi di queste esperienze, soprattutto quelli composti in ceco, che costituiscono il primo grande ciclo della sua opera. Ma sono anche carichi di gioia di vivere. Della passione di Kundera per la vita, la scrittura, la scoperta, l’eros.

Si prenda un libro come “L’immortalità” (1990, ed. it. Adelphi), pubblicato sei anni dopo quel “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, che ha consacrato Kundera alla storia della letteratura europea. Qui l’interrogativo ruota intorno alla cosa ultima, per riprendere il titolo di un libro di Cacciari del 2004.

Poiché, spesso, il romanziere è anche un buon filosofo, la domanda fondamentale sulla vita e sulla morte, lo concerne in modo intrinseco. Kundera non fa eccezione. Il libro è composto di una storia principale – come ogni romanzo che si rispetti – nonché di una serie di considerazioni filosofiche piuttosto ampie, in cui Goethe occupa un posto centrale. Perché Goethe?

Poiché Goethe ha un ruolo, nella cultura moderna e contemporanea, tale da superare – a nostro modesto avviso – quello di un Kant, di un Hegel, di un Nietzsche, di un Marx, che ormai (purtroppo) interessano soltanto gli specialisti della filosofia. Al pari di Omero, Virgilio, Dante, Shakespeare, Dostoevskij, Goethe è un cosmo, in cui tutte le problematiche dell’esistenza sono presenti.

Nel suo romanzo giovanile “I dolori del giovane Werther” (1774), l’intreccio di vita e morte con eros si fa indissolubile e decisivo, in una misura che lo rende unico di fronte a tutta la letteratura europea successiva.

Non solo, ma è possibile dire che Goethe, insieme a Platone nel mondo antico, sia il caso più alto di sfida all’immortalità che la cultura occidentale abbia prodotto. Non solo con la sua opera, ma con il suo stesso modo di essere. Ecco perché quando Napoleone, che era uno che certe cose le capiva, se lo trovò di fronte a Erfurt nel 1808 – episodio riferito anche da Kundera – tirò fuori l’esclamazione: “ecco un uomo!”.

Oltre la contemporaneità

Ecco, allora, che il tempo del romanzo è tale da poter conglobare dentro di sé la storia, la letteratura e la filosofia. Dunque, la vita. Ecco, perciò, che questa forma di arte, ancor più delle altre, forse, rivela un imprevisto potenziale curativo e terapeutico per la nostra anima, per le ferite che essa raccoglie lungo il cammino. Fino a ben oltre la metà dell’opera il linguaggio di Kundera è sornione, intrigante, enigmatico.

Ci cattura con le vite nevrotizzate, e in fondo felici, dei protagonisti e con le accattivanti riflessioni su Goethe, Beethoven, Rimbaud e l’immortalità. Poi preciso come un orologio – a ricordarci che la vita è tragedia – presenta la morte della protagonista principale come uno schianto, un botto, che ci lascia spenti, inquieti, senza speranza.

Può, allora, essere lecita la domanda se il pessimismo di Kundera non sia anch’esso una forma del nichilismo contemporaneo, che vede nella morte la più alta delle tragedie. Forse, antropomorfizzare in modo eccessivo la morte è un errore. Con ogni probabilità, si tratta di un processo naturale, al pari della nascita.

Quasi certamente, aveva visto giusto l’epicureismo, affermando che dove ci siamo noi non c’è la morte e dove c’è la morte non ci siamo noi. Con argomentazioni dissimili, ma con un senso analogo, la pensava così un pensatore post-metafisico come Emanuele Severino che, sulla scia di Parmenide, insisteva sull’eternità degli essenti.

L’ultima capriola

Uno dei modi di fare i conti con la contemporaneità è di confrontarsi con Nietzsche e Marx. Sono miopi tanto i sostenitori senza macchia quanto i detrattori. Tanto coloro che ne fanno un fatto di destra contro la sinistra, quanto coloro che ne fanno un fatto di sinistra contro la destra. Più in generale, è possibile dire, che sono destinati al fallimento, tutti quegli interpreti che sovrappongono le ragioni dell’ideologia con quelle della filosofia.

Tra i fallimenti del pensiero di Marx, c’è quello di indicare un nesso positivo tra rivoluzione e violenza, tra politica e violenza. Viceversa, uno dei difetti esiziali di Nietzsche, è stato quello di indicare nella misoginia, nel disprezzo per le donne, una strada per il futuro. “Vai dalle donne? Non dimenticare la frusta!”, così dicono celebri versetti della prima parte di “Così parlò Zarathustra”.

Sulla scia di Adorno, di Hillman e di Kundera – che segue il finale del “Faust” di Goethe, sull’Eterno Femminino che ci trae in alto – è possibile affermare proprio il contrario. L’epoca del super-uomo è proprio quella in cui sarà la donna ad aver superato l’uomo. Con buona pace di Nietzsche, naturalmente, che scrisse – in “Ecce homo” – che la madre e la sorella erano le più forti obiezioni al suo grande pensiero dell’eterno ritorno…