Filosofia e arte di governo I: il giovane Adriano visto da Marguerite Yourcenar

Non a caso, l’indirizzo di entrata di Villa Adriana a Tivoli è “Largo Marguerite Yourcenar”

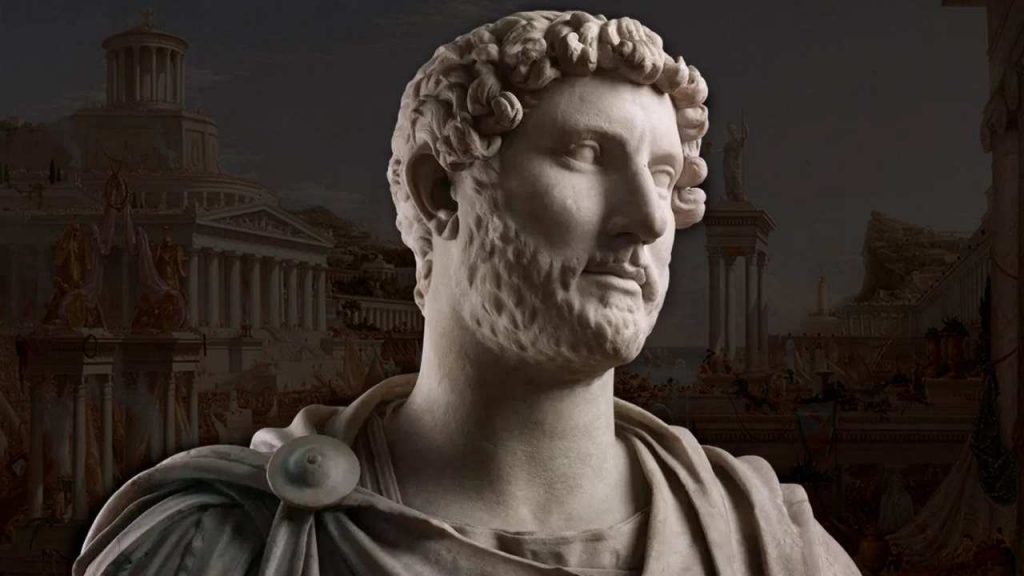

Adriano, imperatore romano, successore di Traiano

In un momento storico come quello attuale, abbiamo bisogno che lo spirito europeo dia il suo contributo al contesto politico-mondiale. E cosa c’è di più europeo della grande cultura greca e latina? Basta osservare una qualsiasi manifestazione dell’arte europea, per riconoscervi – sicura e incontrovertibile – la grande lezione estetica e stilistica della cultura greca e, poi, romana.

Pensatrici come Hannah Arendt e Simone Weil erano perfettamente consapevoli di questi nessi, ma anche una scrittrice come Marguerite Yourcenar (1903-1987) non ne era meno avvertita. Il suo libro più celebre – “Memorie di Adriano” (1951, ed. it. Einaudi) – compendia ed essenzializza la visione greco-romana del mondo in modo eccellente.

Naturale che il ritratto che Yourcenar offre di Adriano (Italica, Spagna, 76- Baia, 138 d. C.) sia affine al mito del grande imperatore, più che alla sua personalità storica. È difficile immaginare l’esistenza storica di uomini così. Eppure ciò rientra nel rapporto classico che l’Europa ha costruito e delineato con il proprio passato.

Come citazione iniziale del libro, Yourcenar ha scelto dei celebri versi dello stesso Adriano, che dicono: “Animula vagula, blandula, / Hospes comesque corporis, / Quae nunc abibis in loca / Pallidula, rigida, nudula / Nec, ut soles, dabit jocos…”. La cui traduzione suona: “Piccola anima dolce e vagabonda, / ospite e compagna del corpo, / discenderai in piccoli luoghi / pallidi rigidi nudi, / non scherzerai come prima…”.

Il caleidoscopio del romanzo

Il romanzo di Yourcenar ha dato un contributo decisivo alla conoscenza internazionale della figura di Adriano presso il grande pubblico. Non a caso, l’indirizzo di entrata di Villa Adriana a Tivoli è ‘Largo Marguerite Yourcenar’. Più che di romanzo storico – con annesso il problema (per lettori troppo rigidamente ingessati nelle gabbie delle definizioni) dell’attendibilità storica – è possibile parlare di una visione totale del mondo che si incarna nella rievocazione letteraria del grande imperatore.

Una proposta di umanesimo eroico, di cui oggi abbiamo più bisogno che mai. Il gioco riuscì anche ad Hermann Broch, con il suo “La morte di Virgilio” (1945, ed. it. Feltrinelli) e, in parte, a Gore Vidal con “Giuliano” (1964, ed. it. Fazi). “Gli affari del signor Giulio Cesare” (1956, ed. it Einaudi) di Bertolt Brecht, “Io Claudio” (1934, ed. it. Einaudi) di Robert Graves, “Augustus” (1972, ed. it. Fazi) di John Williams si collocano ad un livello più basso e possono far parlare, a ragione, di romanzo storico.

Ma, nel caso di Yourcenar, Broch e Vidal, agisce – più o meno consapevolmente – il grande modello di Friedrich Hölderlin con il suo “Empedocle” (1797-1800).

Ci soffermeremo, in questo primo articolo, sull’immagine del giovane Adriano, per come emerge dal capolavoro di Yourcenar. Per poi proseguire, in un articolo successivo, con l’immagine dell’imperatore regnante e morente, quale è scolpita dalla penna della grande scrittrice franco-belga.

Mentre inizia a scrivere, Adriano ha sessant’anni. “Mio caro Marco”, sono le prime parole del libro. Adriano si rivolge al giovane Marco Aurelio. Come sappiamo dalla monografia che Pierre Grimal ha dedicato alla vita di Marco Aurelio, pubblicata in italiano da Garzanti, Verissimus è il nomignolo che Adriano diede a Marco Aurelio, a sottolinearne la precoce attitudine filosofica.

Formazione di un’esperienza

Ciò che da subito incanta, in questo meraviglioso romanzo di Yourcenar, che è ormai un classico della letteratura europea contemporanea, è il suo sguardo solare sulle cose e sulla realtà. Rapidamente si susseguono i paesaggi esteriori ed interiori: il pensiero della morte; il caleidoscopio della malattia; la caccia; la dolcezza del giorno dell’elezione che lo vedrà Imperatore. Boristene, un cavallo per amico.

Il rimpianto del vigore fisico della giovinezza e dell’inizio dell’età adulta. La necessità dell’ascesi e della misura nei piaceri. I Misteri di Eros, da controllare attraverso il precetto delfico “Nulla di troppo”. L’importanza del sonno: “Caio Caligola e Aristide il giusto si equivalgono nel sonno” (Yourcenar, ed. it. p. 19; le citazioni successive si riferiscono al numero di pagina di questa edizione).

La rilettura della nostra esperienza al cospetto della morte. La fallacia – almeno parziale – dei libri e della parola. Il punto di vista dello schiavo che osserva Adriano. La capacità di auto-definizione di sé: buon soldato e amatore d’arte.

La propensione mistica e filosofica è una dimensione onnipervasiva: “quindici anni sotto le armi son durati per me meno di una mattinata ad Atene” (p. 25) e “non sempre sto a Tivoli quando ci sono” (ibid.). L’avo Marullino è l’immagine della saggezza arcaica.

Il rapporto tra poesia e lingua è cruciale: “l’impero, l’ho governato in latino; in latino sarà inciso il mio epitaffio, sulle mura del mio mausoleo in riva al Tevere”, ossia l’odierno Castel S. Angelo, “ma in greco ho pensato, in greco ho vissuto” (p. 35), analogamente a Marco Aurelio, che scrisse in greco i suoi “Ricordi”.

L’amore per Atene e quello per Roma, le due culle del mondo classico, ne conseguono necessariamente: la superiorità culturale della Grecia e la familiarità con la potenza da parte di Roma. Bisogna saper comandare e servire. Dettare più testi nello stesso tempo, come faceva Cesare; conversare mentre si legge. A poco a poco, il giovane Adriano sperimenta tutta la durezza della realtà.

Servire sotto Traiano

Intanto, con Traiano, cugino di Adriano, l’ambizione imperiale di Roma torna al suo apogeo. Il giovane Adriano va incontro alla vita militare “folle di gioia” (p. 43), ma il pensiero di Atene non lo abbandona; con sé porta l’ultima opera di Plutarco. È Adriano ad annunciare a Traiano la sua successione a Nerva. Ma Traiano e Adriano sono diversi, molto diversi.

Traiano è un grande capo militare, un condottiero, un artista della strategia e della conquista, un fautore di valori rigidi e forti. Adriano è anch’egli un valente soldato, ma per lui la letteratura viene al primo posto e ciò suscita la diffidenza e il sospetto di Traiano nei suoi confronti.

Adriano viene iniziato al culto di Mitra. Il suo spessore spirituale si amplia. Sperimenta la dimensione teorica e pratica del coraggio. Egli non è soltanto un letterato, ma “l’ufficiale meticoloso, fanatico della disciplina, pronto a dividere con gioia le privazioni della guerra con i suoi uomini” (p. 53). Adriano è, dunque, l’uomo dai molteplici volti.

La sera in cui Traiano gli infila al dito l’anello con diamanti, ricevuto da Nerva per la sua successione, Adriano si addormenta contento. Versato per la retorica, al contrario di Traiano, Adriano comincia a scriverne i discorsi. A ventotto anni, sposa Vibia Sabina, nipote di Traiano, in seguito “fonte di irritazioni e di fastidi” (p. 57). Multiforme per calcolo, incostante per gioco, “i corsi che avrei dovuto seguire non erano quelli d’un attore, ma d’un acrobata” (p. 58).

A differenza di Traiano, Adriano sperimenta l’orrore della guerra – sempre identico a sé stesso (in questo caso le campagne di Traiano, cui Adriano partecipa in ruoli direttivi): uno scandalo che dura da diecimila anni e che lo spinge ad elaborare pensieri e progetti di pace. Mentre Traiano è dedito esclusivamente alla guerra, Adriano diventa – de facto – responsabile dell’amministrazione civile.

Viene nominato Governatore della Siria e Legato presso l’esercito. Vive, in quegli anni, tra spinte contrastanti: il bisogno di pace, la volontà di influire sulla realtà, il sogno del potere.

Traiano comincia ad invecchiare e decadere: giovinetti e vino a fiumi ne sono i segnali più visibili. In questo periodo si rafforza il rapporto di amicizia di Adriano con Plotina, moglie di Traiano. È il momento decisivo della campagna di Traiano contro i Parti. Traiano sperimenta il limite.

Capisce che non conquisterà l’Oriente e – davanti al Golfo Persico – piange. Sono gli ultimi giorni del grande imperatore. Il giovane Adriano è impaziente di fare il suo ingresso nella Storia…